こんにちは!英語とポルトガル語を独学中のBrancaです。

日本語には、「空気を読む」とか「行間を読む」などの見えないものを読むとよくいいますよね?

実はこれには、れっきとした文化が隠されていたんです。

言語だけではなく、その裏側の意味も察して会話する文化をハイコンテクスト文化といいます。

それに対して、しっかり言語化して伝えるのがローコンテクスト文化。

欧米人がハッキリした言葉遣いをしがちなのは、実はローコンテクスト文化によるところが大きいのです。

このように、地域や言語、人種によって違うコンテクスト文化というものを理解すると、戸惑いがちな文化の違いにも納得できる点が多くなります。

そして、それはこれからの世の中を生きやすくする視点とも言えるかもしれません。

語学の勉強よりも、なんとなくとっつきづらく感じるかもしれませんが、噛み砕いて説明していくので最後まで読んでみてもらえるとうれしいです♪

ハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化とは?

そもそも、このハイコンテクストとかローコンテクストって一体何を意味しているんでしょう。

まず、言葉の意味から確認してみましょう。

コンテクストとは、「文脈、状況、背景」などを意味する言葉です。

なので、コンテクスト文化というのは、言葉以外に文脈や状況、背景などに対する認識を共有する文化のことを指しています。

その場所に住む人々が社会的基盤、文化的基盤をどの程度共有している文化を持っているか、その度合いを示したものと言えますね。

そのため、コミュニケーションスタイルにおいて、ハイコンテクスト文化では言葉の他にお互いが共有している状況なども影響してきます。

それに対し、ローコンテクスト文化では言葉そのものの重要度が高いもの、ということになります。

この概念は、1976年に文化人類学者のエドワード・T・ホール氏によって提唱されました。

「察する文化」と「言語化する文化」

2つの文化のコミュニケーションスタイルの特徴を簡単に比較してみると、このようになります。

| ハイコンテクスト文化(high-context) | ローコンテクスト文化(low-context) |

|---|---|

| 伝えられる言葉以外の状況や背景も重視する | コミュニケーションスタイルとして言葉が一番重視される |

| 言葉ですべて伝えなくても意思疎通が図れる | 言葉にしなければ理解してもらえない |

| 曖昧な表現が好まれる | 直接的な表現が好まれる |

| 聞き手の責任が重い= 聞き手が意味を汲み取る必要がある | 話し手の責任が重い= 正しく伝えるために言語化する必要がある |

ハイコンテクスト文化は言葉少なに語って、聞き手がその真意を汲み取る責任が生まれてくるということです。

一方、ローコンテクスト文化では、正しく伝わらないのは話し手の責任と考えられるため、いかに言語化するかが重要とされています。

つまり、二つの文化を一言で表すなら、ハイコンテクスト文化は「察する文化」、ローコンテクスト文化は「言語化する文化」とも考えられますね。

ハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化で分類される世界

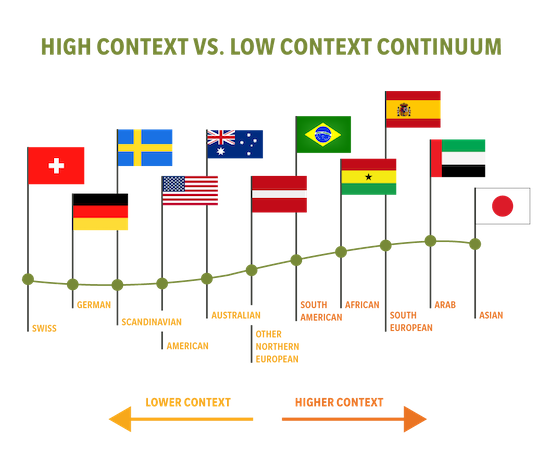

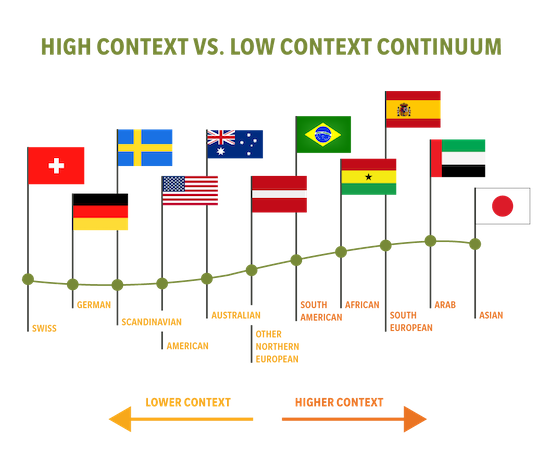

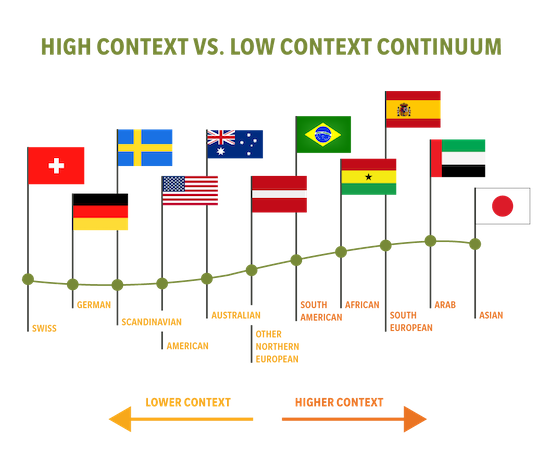

ハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化の違いがわかったところで、実際、世界の国々はどのように分類されているんでしょうか。

世界の国をコンテクスト文化の視点で見てみると、このように分類されると言われています。

かなり差があるように見えます!

分類から言える国や地域のコンテクスト文化の差について、説明していきますね。

察するに長けた日本を含むアジア圏

分類からもわかるように、日本は世界的に見ても、一番と言えるほどのハイコンテクスト文化に入っています。

冒頭でも説明しましたが、たしかに日本語の表現には「空気を読む」、「行間を読む」などの言葉がありますよね。

言われていないこと、書かれていないことを、聞き手や読み手が察して意味を汲み取らないといけません。

私たちにとっては当たり前にやっていることですが、改めて考えるとなかなか難易度が高いことですよね!

日本の他には、アジア圏、続いて中東、南欧あたりがハイコンテクスト文化に分類されます。

これらの地域では、直接的な表現よりも、やはり遠回しで曖昧な表現の方が好まれる傾向があるようです。

言語化して伝えるスイス、ドイツ

一方、ローコンテクスト文化として代表的な国は、スイスやドイツとされています。

特にドイツ語は、文法にしっかりとした型があるので、言葉の裏側というよりも、言葉そのものの内容を受け取ることが重視されます。

コミュニケーションにおいて、話し手は誤解がないようにはっきり伝えなければいけません。

スイス、ドイツの他には、北米、北欧、西欧あたりがローコンテクスト文化に分類されています。

これらの地域では、ちゃんと言語化して伝えるために、話し手の言葉の量がハイコンテクスト文化よりも多くなる傾向があります。

文化に優劣はない

ちなみに、ハイvsローと分類されていますが、これはどちらが優れてどちらが劣っているかという意味ではありません。

国によって、ハイコンテクスト文化かローコンテクスト文化の傾向が分かれるというだけのことですね。

こちらは、ハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化についてまとめられている英語の動画です。

今までの説明を踏まえた上で動画をみると、少しわかりやすいのではないかなと思います。

息抜きに、良かったら見てみてください♪

もし外国語として日本語を学ぶとしたら、言葉の裏側にある隠れた意味を読むなど、その雰囲気をつかむのは言語の勉強以上に大変なことなのかもしれません。

でも逆に日本人である私たちからしたら、英語を話すとき、直接的にはっきり具体的に言わないといけないことに戸惑うこともあるように感じます。

このコミュニケーションスタイルの差は、一体何の要因で生まれるんでしょう…。

そして、どうして日本はハイコンテクスト文化の上位に位置するような国なんでしょうか。

ハイコンテクストvsローコンテクスト文化の差の理由

国や地域によって、ハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化の程度に差があることがわかりました。

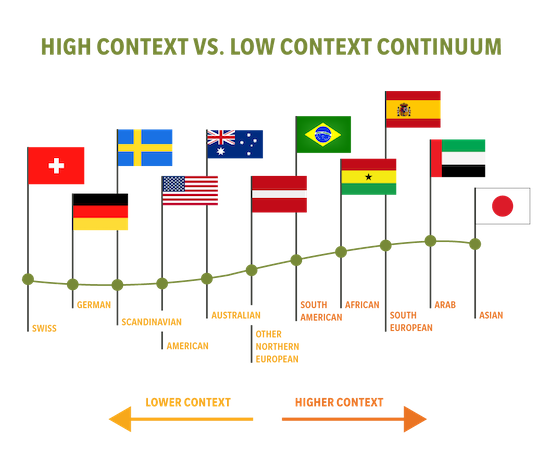

先ほどの分類をもう一度見てみましょう。

この図を見ると、国として分類されている部分と、地域として分類されている部分があります。

例えば、国旗は日本だけど括りとしてはアジアになっているのに対し、スイスやアメリカは一国として表現されていますよね。

そこから考えると、コンテクスト文化の差は国ごとだけではなく、地理的に近い国同士の共通点もあるようです。

そうなると、その地域に広がる言語や国を構成している人種なども関係してくるのではないでしょうか。

分布は国より大きな地域ごとの傾向

分布を見ていると、傾向がなんとなく見えてきます。

ハイコンテクスト文化に位置している国で多いのがアジア諸国、そして中東など、アジア系が中心になっていることがわかりますね。

そして中間あたりで、南米、南欧の国などが位置しています。

そして、ローコンテクスト文化に位置しているのはスイス、ドイツやアメリカ、その他の欧州の国があります。

さらに細かく分類するとその地域でも差が出てくるのでしょうが、基本的にはアジア諸国が察する文化の傾向が強いんですね。

そこで気付くのは、ハイコンテクスト文化寄りの国に英語が話される国が一つもないということです。

やはりコンテクスト文化には言語の影響があるんでしょうか。

言語グループの影響

国の分布を地図上の位置だけではなく、言語グループとして考えてみると、このように表現することができます。

ハイコンテクスト文化:日本語、韓国語などのアジア系言語

中間層コンテクスト文化:スペイン語、ポルトガル語などのロマンス系言語

ローコンテクスト文化:英語、ドイツ語などのゲルマン系言語

言語のグループで考えてみると、大体3つのまとまりとして一致する部分が多くなりました。

日本語などのアジア系言語は、同音異義語もありますが、すべて説明せずとも、文脈でその意味を掴むことができる言語体系です。

また、ロマンス系言語のポルトガル語は、言語の特徴として主語を省略できたりなど、文法にも比較的柔軟性があるので、中間層に位置していると考えられます。

そして、ゲルマン系言語の英語やドイツ語は、文法の型があることで曖昧さがなく、はっきり明確に伝えられるという特徴があります。

このようにしてみると、やっぱりコンテクスト文化は言語の影響を受けていると言えそうですね。

言語の他に、その言葉を話している人々が持つ影響はないでしょうか。

人種やルーツの影響

ハイコンテクスト文化に位置する日本で考えてみると、構成している人種はほぼ日本人。単一民族国家というものです。

日本という島国で、同じ民族で、同じような歴史、価値観を共有してきた歴史があります。

そのため共有している情報が多く、私たちはすべてを言われなくても感じ取れる部分がありますよね。

一方、ローコンテクスト文化に位置するアメリカをみると、様々な人種やルーツを持つ人が同じ国に住んで、多文化共生社会を形成しています。

そのため、何かを伝えようとするとき、すべてはっきりとわかりやすく言葉に表そうとします。

いろんな価値観をもっていることが当たり前だという考え方が、人々の根底にあるからですよね。

まとめると、ハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化の差を決めているのは、やはり言語とその人々のルーツにあるといえそうです。

この差を踏まえて、外国語で外国人と接するときには、私たちはどのように思いを伝えたらいいでしょうか。

コンテクスト文化から考える視点

外国人とコミュニケーションをとるとき、このコンテクスト文化の違いを知っていると、お互いの意思疎通が図りやすくなってくると思います。

ローコンテクスト文化の人がハイコンテクスト文化の「空気を読む」のは少し難しいかもしれませんが…

ハイコンテクスト文化の人が、ローコンテクスト文化の特性を踏まえて、言葉をシンプルにはっきり説明したりなど工夫できる部分もあるのではないでしょうか。

これは、特に私たちが英語を話すときに威力を発揮すると思います。

英語は、ローコンテクスト文化ゆえに、説明するのにどうしても話し手の言葉の数が多くなってしまいます。

そのため、英語には「Less is more.」という言葉があって、いかに少ない言葉でシンプルに伝えられるかが重要視されています。

いかに少ない言葉でスマートに表現できるか?というのが、ある種、英語の美学でもあるようです。

そして私たちが英語を話すときに、いかに少ない言葉で伝えられるかを意識して英語を考えると、意外にもネイティブらしいナチュラルな表現に近づくんですよ♪

SVOで文章を組み立てるといいと言われるのは、その理由もあるからなんです。

コンテクスト文化の違いを分かったうえで言葉を学ぶと、それがまた新しい視点となって面白いと思います。

異文化理解力を養えば生きやすくなる?

自分と相手が文化的背景が違うということを理解したうえで、相手のことを考え、コミュニケーションをとること。

この考え方は「異文化理解力:CQ(cultural intelligence Quotient )」とも言われています。

この視点は、相手が外国の人だけに使える考え方ではなくて、意外と私たちの日常にも使える考え方だと思うんです。

やっぱり同じ日本人でもいろんな人がいて、昔よりもいろんな価値観を持っている人も増えてきたように感じます。

例えば、他人にいきなり文句を言われたり、突然割り込まれたり、自分では理解できないようなことをされたときに…

「この人と私は違う文化をもってるんだ、考え方がそもそも違うんだ。」

こう思うことで、少し自分のストレスが軽くなるかもしれません。

この場合は相手を理解する必要はなくて、ただそれを受け流すだけでいいと思うんです。

わざわざ自分の気持ちをイライラさせる必要もありません。

CQはもともと国際社会に生きるビジネスマンが養う能力として重要とされているものですが…

これはこれから生きていく私たち全員が必要な視点なのではないでしょうか。

日常を生きやすくするためのコツみたいなものだと個人的には感じています。

日本で生活していると、つい他の人も自分と同じような価値観を持っていると思ってしまいがちですよね。

その思い込みに改めて気付くことが、まず大事なのではないかなと思います。

まとめ

今回は、ハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化をテーマに、言語の影響やコンテクスト文化から考える視点についてまとめてみました。

コンテクスト文化の違いがわかると、言語を学ぶときにまた違った視点で見ることもできますよね。

外国のドラマなどを観ていても、コンテクスト文化の視点から見ると、だからこんな言い方するんだなーと感じたりします。

また、自分と相手が違う価値観だという視点は、外国人相手だけでなく日本人同士であっても必要なものです。

ここまで言わなくてもわかると思っていたら、実はちゃんと伝わっていなかったということもあります。

これがハイコンテクスト文化の落とし穴…母国語でも、適切にきちんと思いを伝えるのって難しいものだと思います。

外国語を学びながら、日本語もおろそかにしないことが大事ですよね。

最後まで読んでくださってどうもありがとうございました♪

コメント